An der Quitte scheiden sich oft die Geister: Viele scheuen die Arbeit, die mit der Verarbeitung der Früchte verbunden ist. Andere wiederum mögen den Geschmack nicht. Ich kann beides nur bedingt nachvollziehen, denn zum einen liebe ich den Geschmack von Quitten und zum anderen habe ich den Arbeitsaufwand nie als viel größer empfunden, als bei anderen Früchten. Man kann Quitten wunderbar parallel zu Gelee und Quittenbrot verarbeiten – so verwendet man die ganze Frucht und hat gleich zwei Produkte. …und erst der herrliche Duft, der dabei die Küche durchströmt.

Für mein Quittenbrot habe ich 1,9 Kg Quitten (im Ganzen), 1,2 Liter Wasser, den Saft einer bio-Zitrone, 650 Gramm bio-Gelierzucker (Verhältnis 2:1), sowie einen gehäuften EL Zimt und einen TL Anis verwendet.

Die Früchte habe ich zunächst gewaschen und mit einem Küchentuch abgerieben. Der gräuliche-braune Flaum auf den Quitten ist bitter und sollte daher vorab gut entfernt werden. Anschließend werden die Früchte entkernt, ungeschält in kleine Stücke geschnitten und in das Wasser gegeben, dem zuvor der Zitronensaft zugefügt wurde. Je nach Sorte (Härtegrad) und Größe der Stücke variiert die Garzeit. 30 – 40 Minuten sollten aber im Allgemeinen genügen. Danach das Wasser abseihen (nicht wegschütten! Mit Gelierzucker wird daraus ein wunderbares Quittengelee!) und die gekochten Fruchtstücke fein pürieren. Wer es ganz fein mag, kann das Fruchtmus auch noch mal passieren.

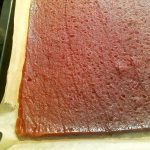

Das Fruchtmus wird dann gut mit dem Gelierzucker und den Gewürzen vermischt und noch mal 3 – 4 Minuten lang aufgekocht. Hierbei sollte ständig gerührt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Mus anhängt. Anschließend wird das Püree auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ca. 1 cm dick aufgestrichen. Die Masse wird dann im Ofen getrocknet. Wenn das Fruchtpüree allmählich ledrig und fest geworden ist, sollte man es wenden – so kann das Quittenbrot von beiden Seiten gut trocknen. Ich habe mein Quittenbrot bei 100 Grad (Umluft) ca. 6 h getrocknet, wobei ich zwischendurch immer mal den Ofen heruntergeregelt habe. Jeder Backofen ist ja ein bißchen anders und man sollte gerade beim ersten Versuch ein Auge darauf haben – nicht dass das Quittenbrot zu dunkel wird.

Ist das Quittenbrot fest genug, nimmt man es aus dem Ofen und lässt es abkühlen. Erkaltet kann man es dann in jede gewünschte Form schneiden – traditionell in Rautenform . Durch den Trocknungsvorgang hat das Brot eine appetitliche, rötliche Farbe bekommen. Damit die Stück nicht aneinander kleben, kann man sie noch in Puderzucker wälzen – mir persönlich wird es dann aber schnell zu süß.

Quittenbrot schmeckt nicht nur hervorragend als herbstlich-winterliche Nascherei zwischendurch, sondern z. B. auch zu einer Käseplatte. In Spanien kombiniert man es besonders gerne zu Manchego-Käse. Mmmm…

Neueste Kommentare